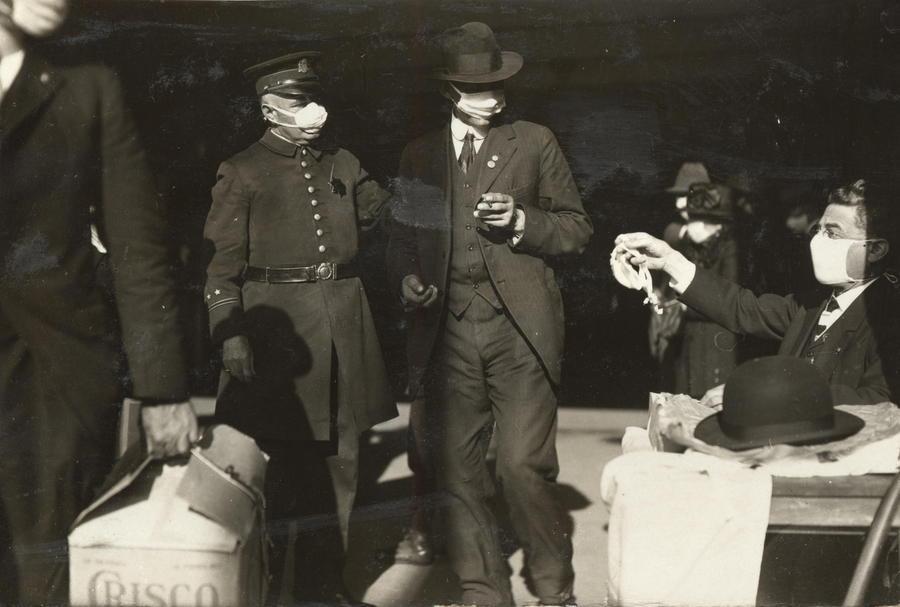

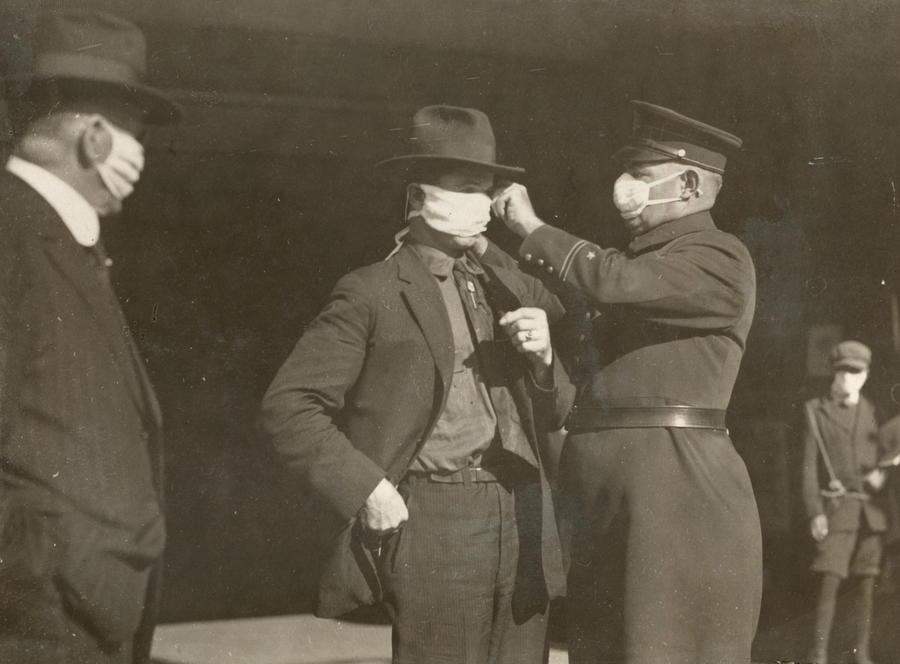

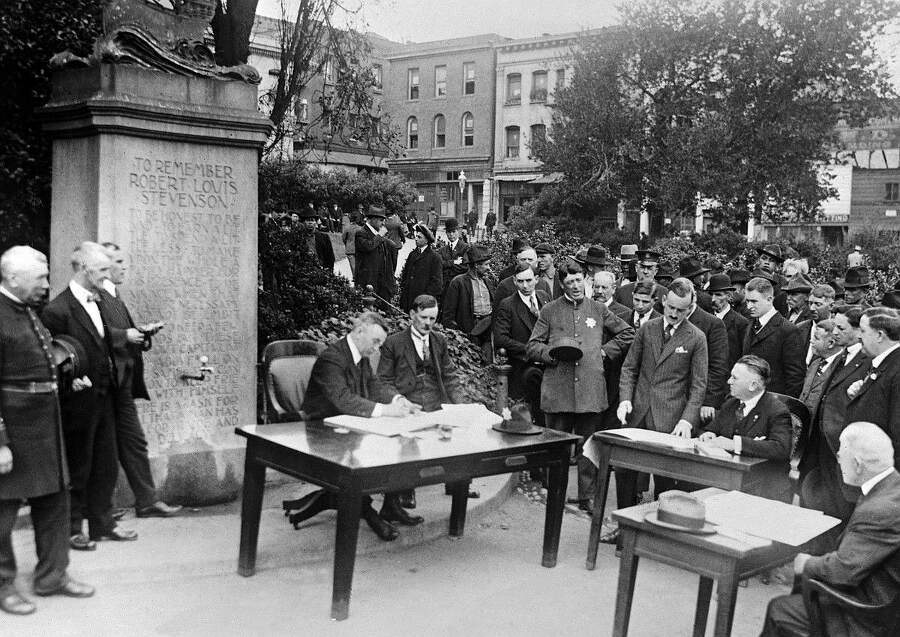

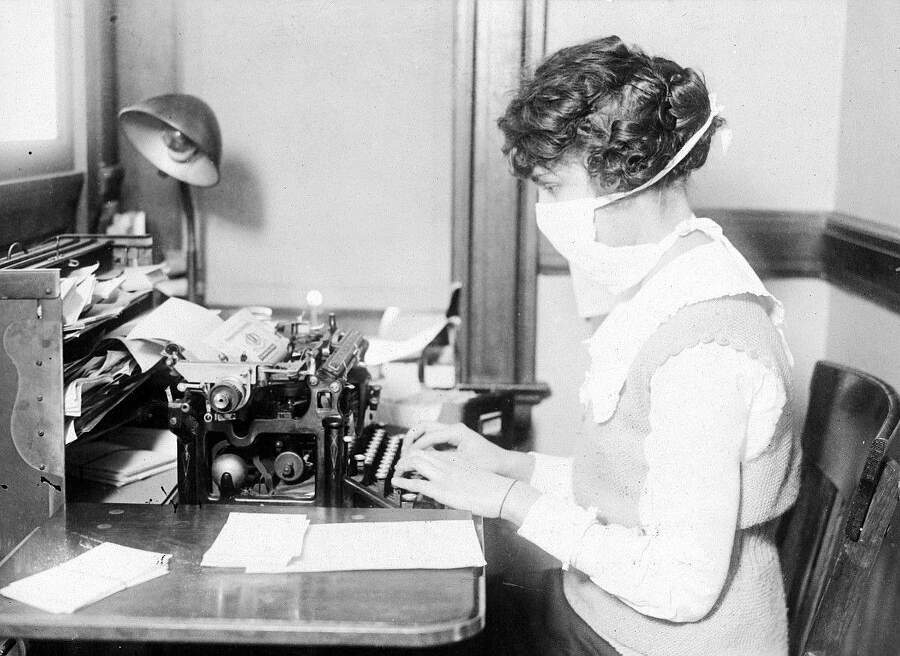

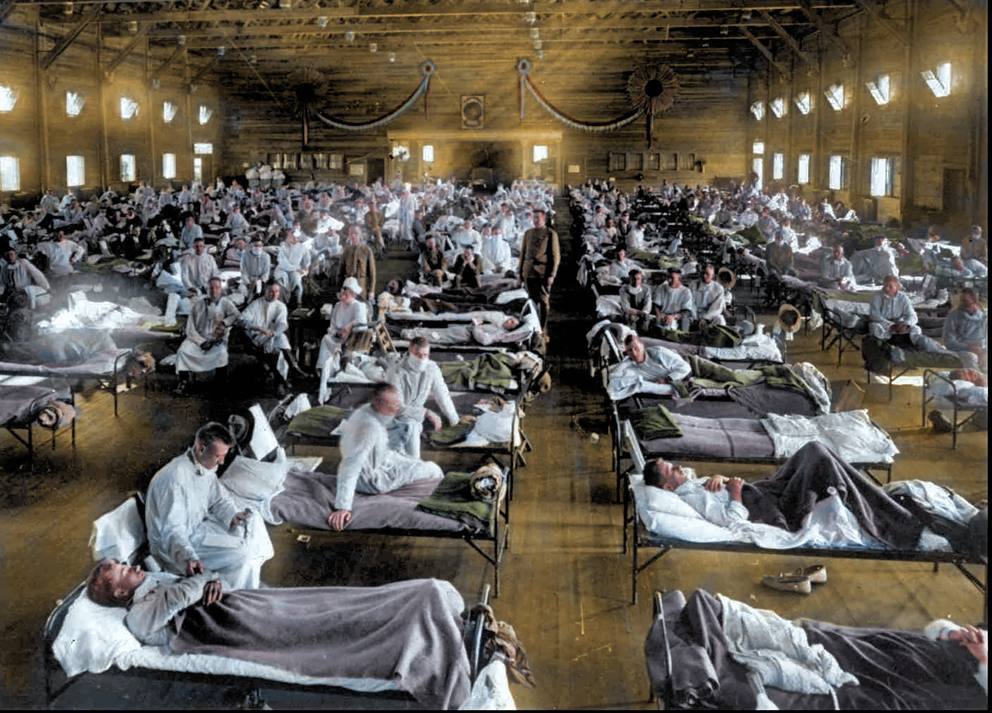

Le foto dell’Influenza di Spagnola 1918-1920

L’influenza spagnola, altrimenti conosciuta come la spagnola o la grande influenza, fu una pandemia influenzale, insolitamente mortale, che fra il 1918 e il 1920 uccise decine di milioni di persone nel mondo. Fu la prima delle pandemie del XX secolo che coinvolgono il virus dell’influenza H1N1. Arrivò a infettare circa 500 milioni di persone in tutto il mondo, inclusi alcuni abitanti di remote isole dell’Oceano Pacifico e del Mar Glaciale Artico, provocando il decesso di 50 milioni di persone su una popolazione mondiale di circa 2 miliardi. La mortalità totale le valse la definizione di più grave forma di pandemia della storia dell’umanità: ha infatti causato più vittime della terribile peste nera del XIV secolo.

La malattia ridusse notevolmente l’aspettativa di vita dell’inizio del XX secolo che, nel primo anno dal diffondersi della pandemia, risultava diminuita di circa 12 anni. La maggior parte delle epidemie influenzali uccide quasi esclusivamente pazienti anziani o già indeboliti; al contrario, la pandemia del 1918 stroncò prevalentemente giovani adulti precedentemente sani.

Sono state formulate diverse possibili spiegazioni per l’alto tasso di mortalità di questa pandemia. Alcune ricerche suggeriscono che la variante specifica del virus avesse una natura insolitamente aggressiva. Un gruppo di ricercatori, recuperando il virus dai corpi delle vittime congelate, ha scoperto che la trasfezione negli animali causava una rapida insufficienza respiratoria progressiva e la morte attraverso una tempesta di citochine (una reazione eccessiva del sistema immunitario dell’organismo). Si è quindi ritenuto che nei giovani adulti l’elevata mortalità fosse legata alle forti reazioni immunitarie; mentre la probabilità di sopravvivenza, in alcune aree, paradossalmente sarebbe stata più elevata in soggetti con sistema immunitario più debole, come bambini ed anziani.

Una volta ritrovato e ricostruito il virus responsabile della Spagnola, è stato possibile studiarlo più approfonditamente, ma le proprietà che lo hanno reso così devastante non sono state ben comprese.

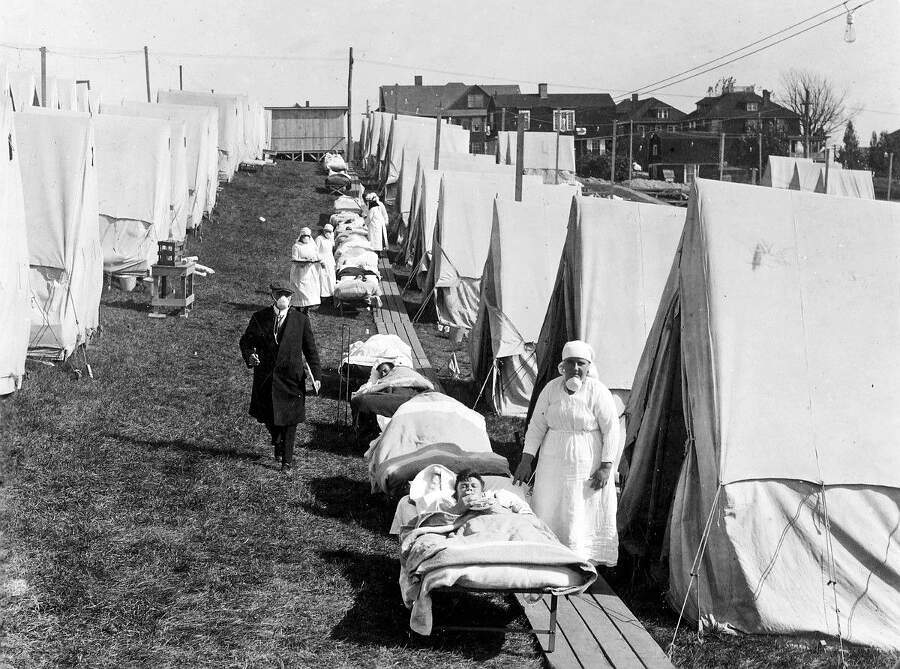

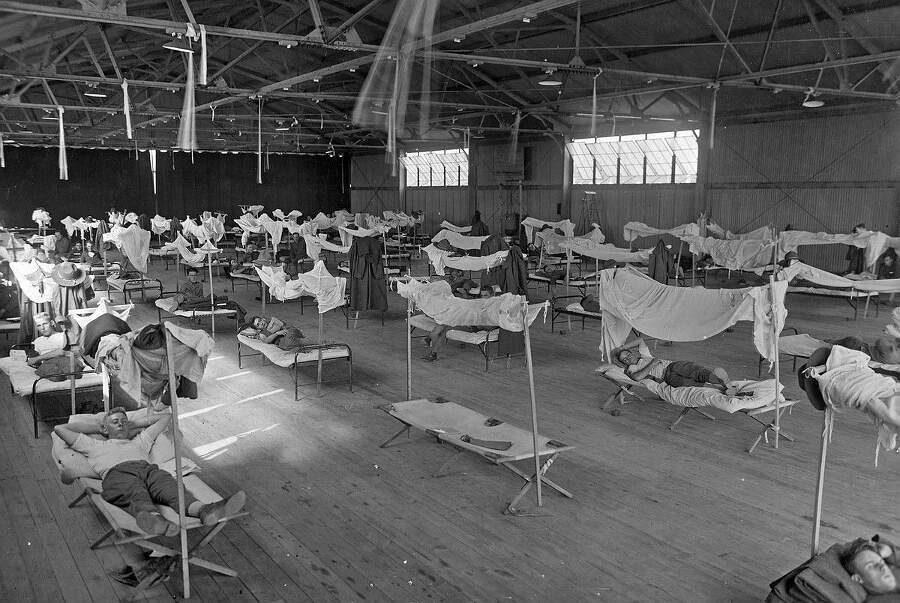

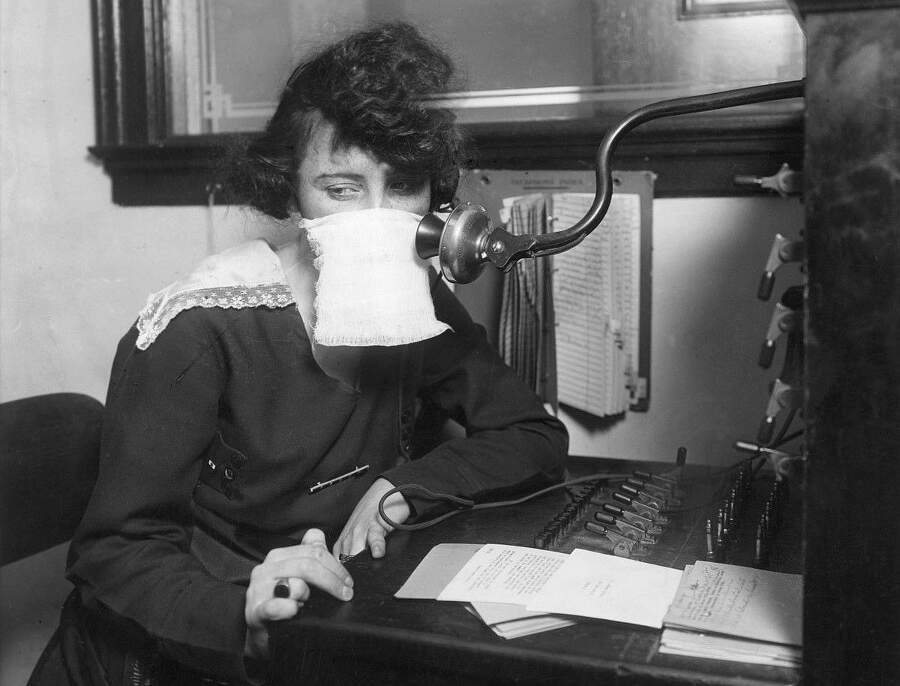

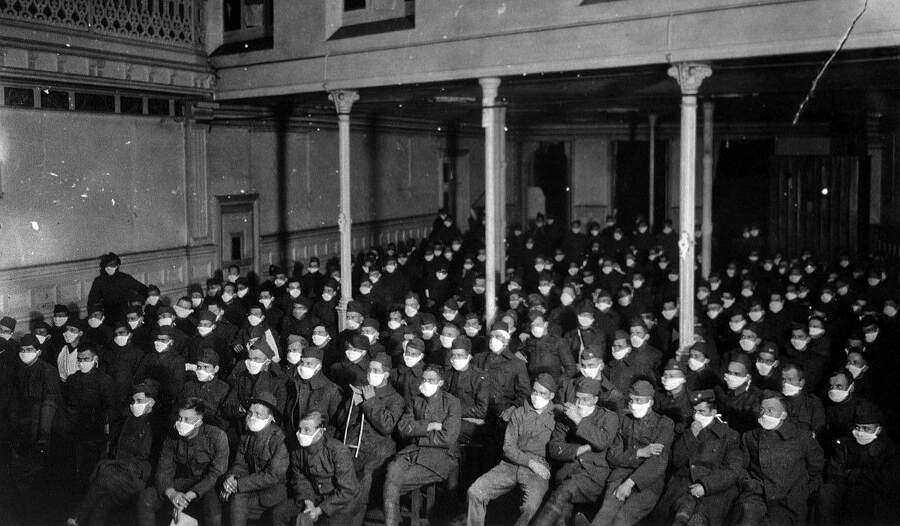

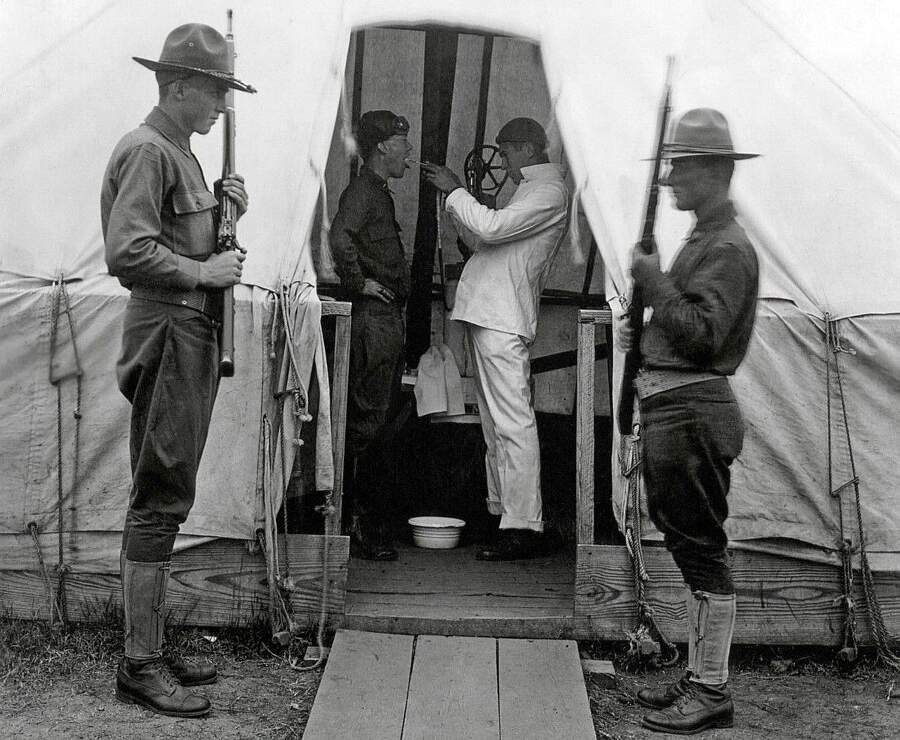

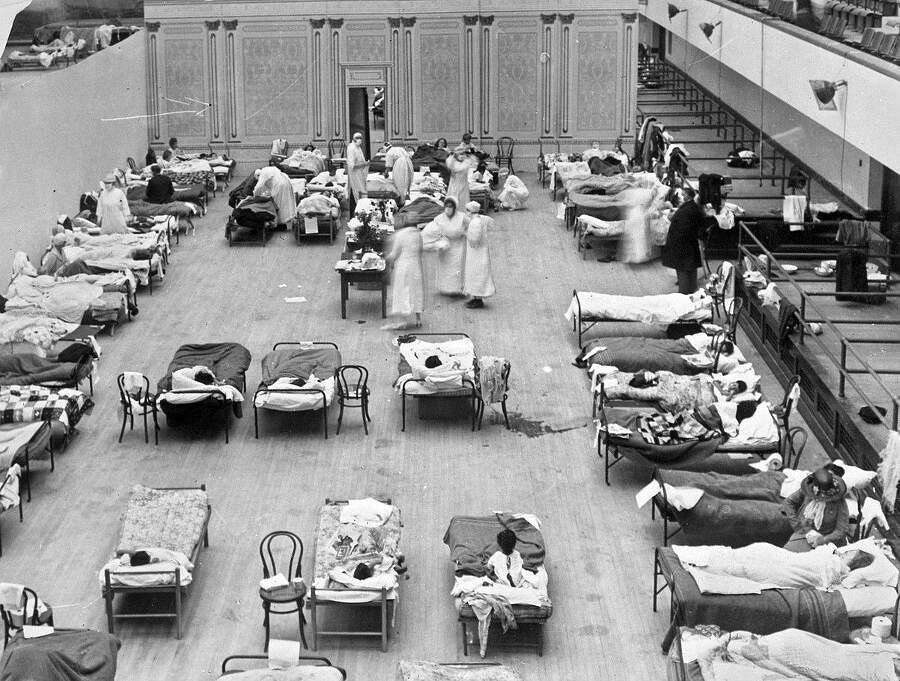

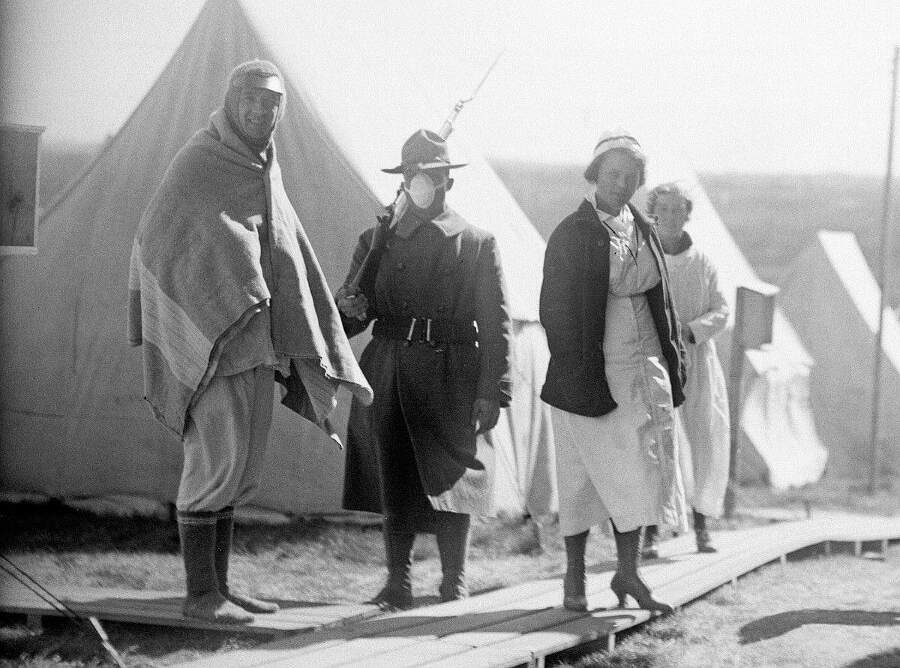

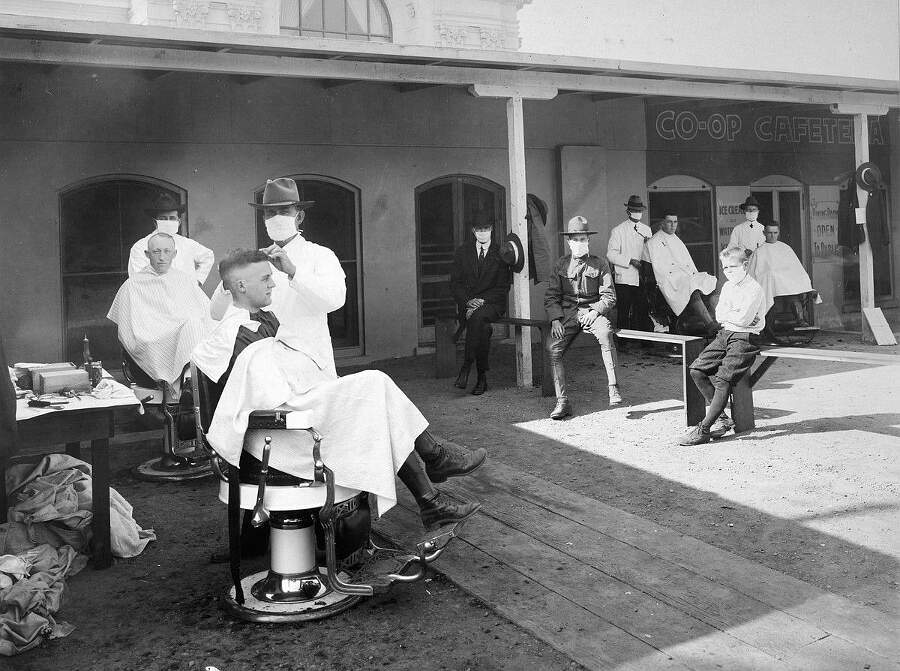

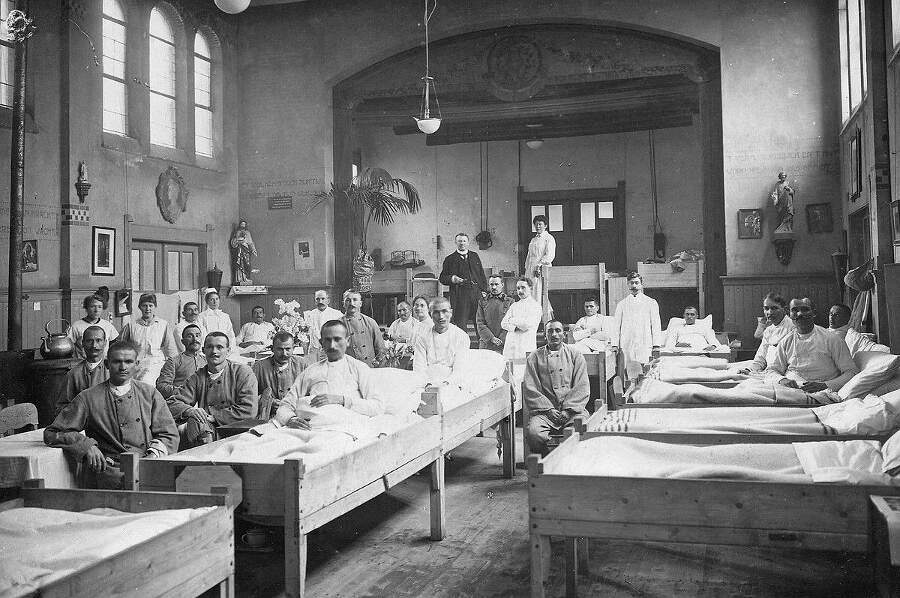

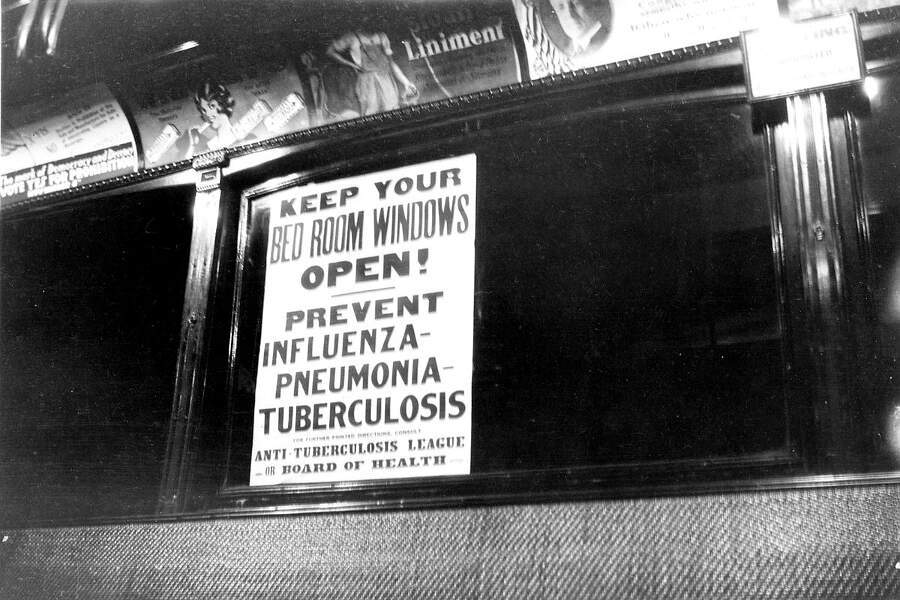

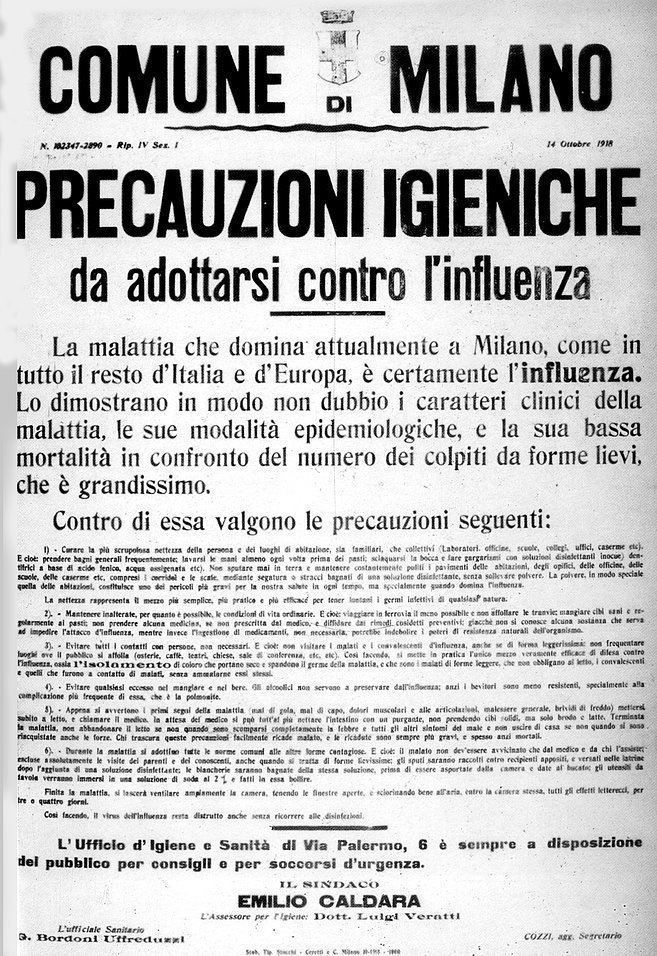

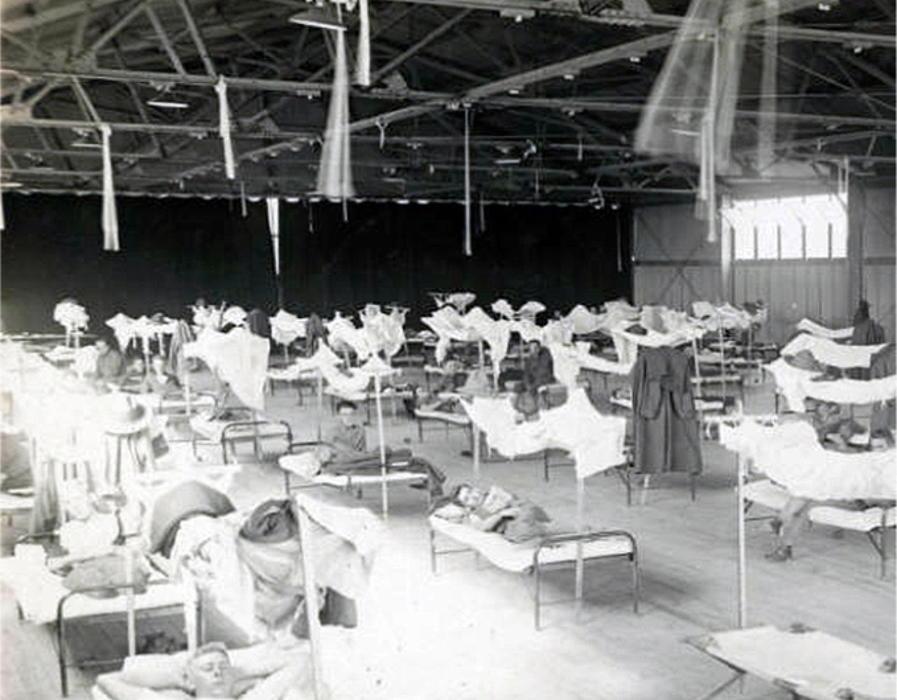

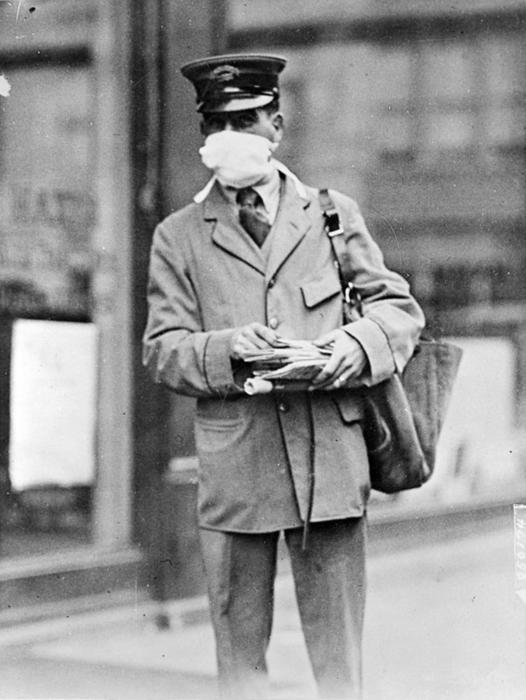

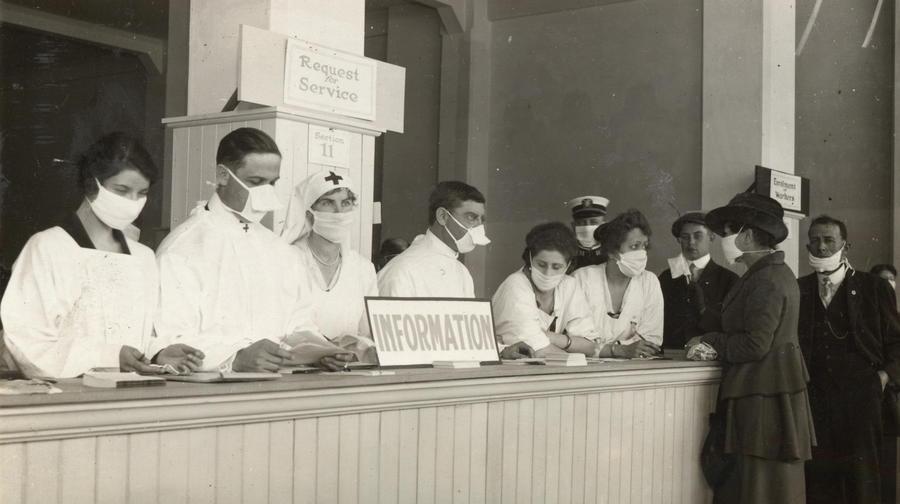

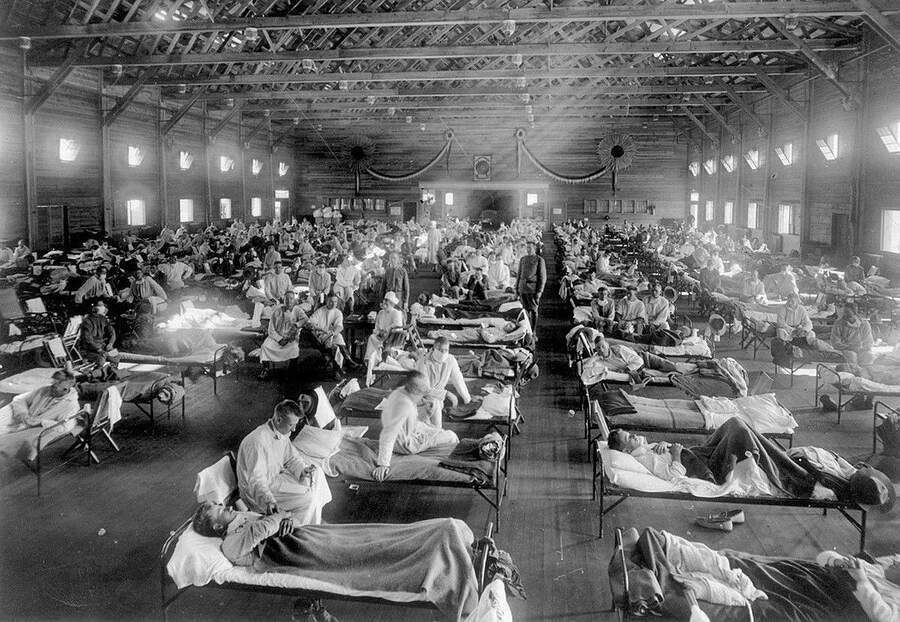

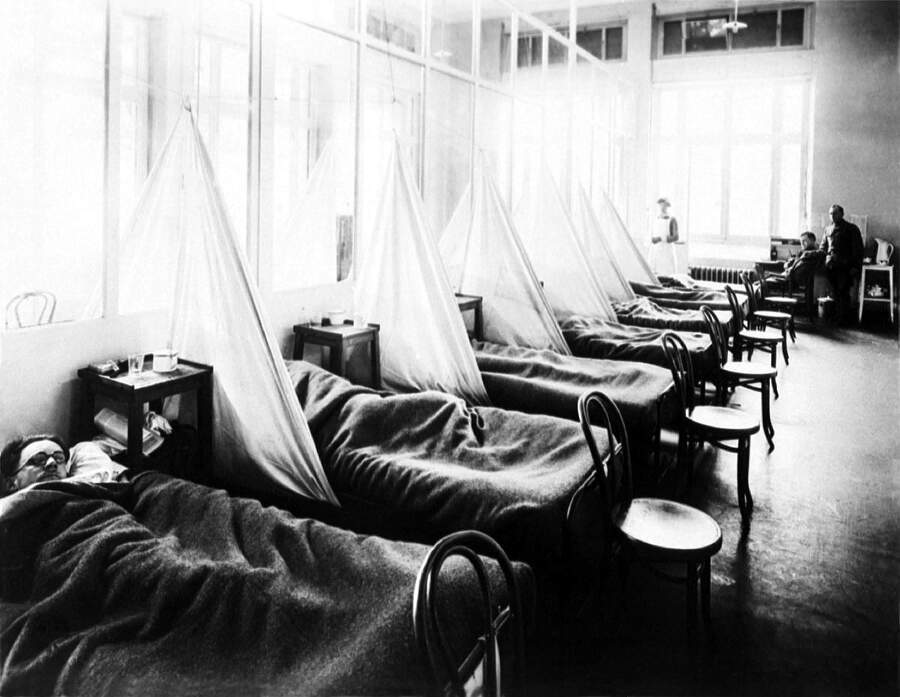

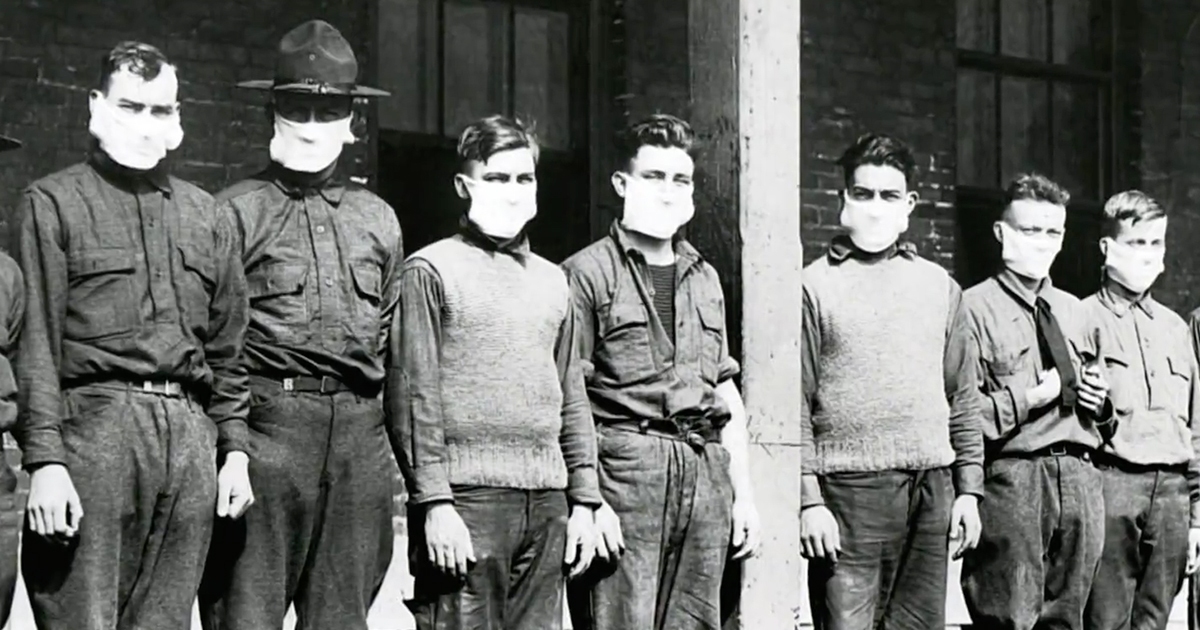

Studi più recenti, basati principalmente su referti medici originali del periodo della pandemia, hanno rilevato che l’infezione virale stessa non era molto più aggressiva di altre influenze precedenti, ma che le circostanze speciali (guerra, malnutrizione, campi medici e ospedali sovraffollati, scarsa igiene) contribuirono ad una superinfezione batterica che uccise la maggior parte degli ammalati, in genere dopo un periodo prolungato di degenza. Inoltre, in Europa, il diffondersi della pandemia fu aiutato dalla concomitanza degli eventi bellici relativi alla prima guerra mondiale. Nel 1918, il conflitto durava ormai da quattro anni ed era diventato una guerra di posizione: milioni di militari vivevano quindi ammassati in trincee sui vari fronti favorendo così la diffusione del virus. I dati storici ed epidemiologici sono inadeguati per identificare l’origine geografica della pandemia. Alcuni studi ritengono che l’influenza spagnola abbia avuto un’implicazione nella comparsa, negli anni ’20, dell’encefalite letargica.

All’influenza fu dato il nome di “spagnola” poiché la sua esistenza fu riportata dapprima soltanto dai giornali spagnoli: la Spagna non era coinvolta nella prima guerra mondiale e la sua stampa non era soggetta alla censura di guerra; mentre nei paesi belligeranti la rapida diffusione della malattia fu nascosta dai mezzi d’informazione, che tendevano a parlarne come di un’epidemia circoscritta alla Spagna (dove venne colpito anche il re Alfonso XIII).

Solo alcuni anni dopo la pandemia, fu identificato il virus che la causava.

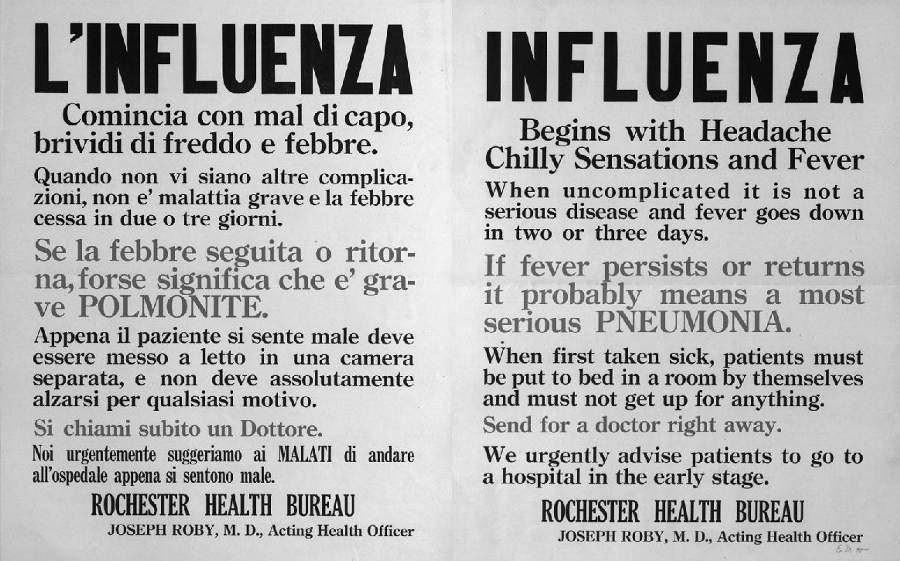

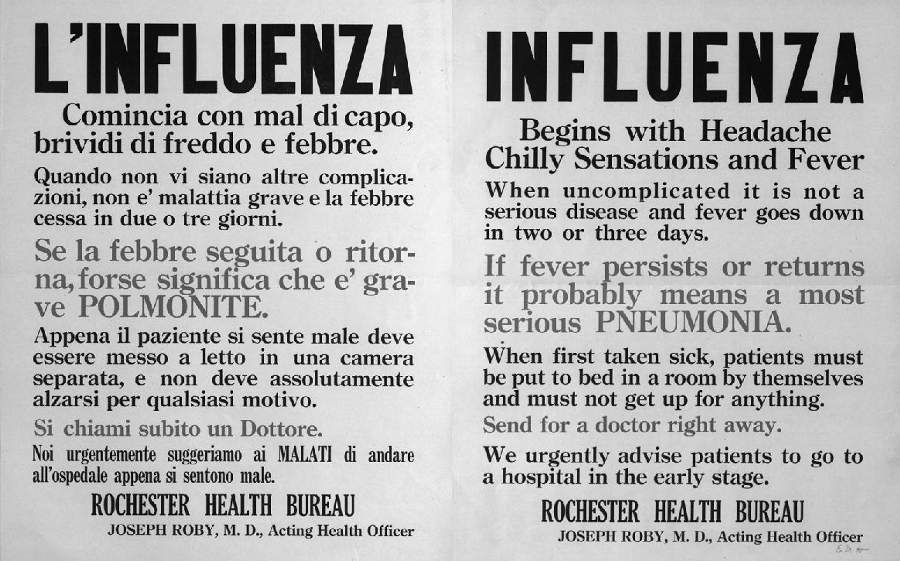

I principali sintomi dell’infezione erano simili a quelli di altre malattie influenzali:

- Insorgenza improvvisa della malattia.

- Pronunciata sensazione di malattia in tutto il corpo: mal di testa e dolori muscolari, mal di schiena, stanchezza ed esaurimento, incapacità di concentrazione, apatia, brividi.

- Tosse secca, lancinante o tosse convulsa, talvolta con grave irritazione nella zona della gola.

- Febbre, con temperatura oltre i 40 °C per un giorno o due.

- Frequenza cardiaca ridotta a 60 al minuto o meno.

- Diarrea, Nausea e insufficienza respiratoria acuta.

- Durata della malattia in media tre giorni, meno spesso cinque o più.

- Nei casi più gravi, la polmonite si è verificata sotto forma di polmonite primaria da virus dell’influenza o sotto forma di polmonite secondaria da superinfezioni batteriche, a volte accompagnata da febbre emorragica in rapido sviluppo e una colorazione bluastra-nera (cianosi) della pelle, risultante dalla mancanza di ossigeno.

- La morte di solito si verificava l’ottavo o il nono giorno di malattia, principalmente a causa dell’infezione batterica secondaria.